医用画像情報学会賞

(1997年に名称変更,それ以前は特別功績賞)

| 2006年 小寺吉衞 |

| 2003年 金森仁志 |

| 1998年 竹中栄一,長谷川 伸 |

| 1997年 内田 勝 |

| 1992年 竹中栄一 |

| 1986年 高橋信次,立入 弘 |

投稿者 lee : 2005年06月18日 13:40

功績賞

| 2015年 杜下淳次 |

| 2012年 宮地利明 |

| 2009年 佐井篤儀 |

| 2007年 小島克之,中森伸行 |

| 2006年 畑川政勝 |

| 2003年 稲本一夫,滝沢正臣,松井美楯 |

| 2002年 山田正良 |

| 2001年 奥村泰彦,山田英彦 |

| 2000年 丹羽克味 |

| 1999年 樋口清伯 |

| 1998年 田中俊夫 |

| 1997年 津田元久,速水昭宗 |

| 1992年 磯部 寛 |

| 1991年 佐柳和男,佐佐木常雄 |

投稿者 lee : 2005年06月18日 13:34

内田論文賞

| 受賞年 | 受賞者 | 巻,号,頁 |

論文名 |

| 2015 | Eiichi SATO,

Yuich SATO, Satoshi YAMAGUCHI, Yasuyuki ODA, Osahiko HAGIWARA, Hiroshi MATSUKIYO, Toshiyuki ENOMOTO, Manabu WATANABE, Shinya KUSACHI |

第31巻2号35-40頁 | Image‐quality improvement in pileup‐less cadmium‐telluride X‐ray computed tomography using a frequency‐voltage converter and its application to iodine imaging |

| 2014 | 鎌倉 快之, 井上 雄紀, メディ ヌリ シラジ |

第30巻4号95-100頁 | R-centipedeモデルを用いたトモグラフィー電子顕微鏡像からの輪郭抽出の高速化手法 |

| 2013 | 林 裕晃, 西原 貞光, 谷内 翔, 神谷 尚武 |

第29巻1号7-11頁 | 輝尽性蛍光体プレートを用いて取得したX線画像上の黒点発生の解明に向けたモンテカルロシミュレーション ~原子力発電所事故で飛散した核分裂収率の大きい放射性同位元素の影響~ |

| 2012 | 山下 泰生, 有村 秀孝, 徳永 千晶, 桑水流 純平, 馬込 大貴,中村 泰彦, 豊福 不可依 |

第28巻3号72-78頁 | MR脳血流マップ画像を用いたアルツハイマー病の鑑別支援システムの開発 |

| 2011 | 早川吉彦,山下拓慶, 大粒来孝,妙瀬田泰隆, 佐川盛久,近藤篤, 辻由美子,本田明 |

第27巻3号50-54頁 | 近赤外線イメージングによる皮下異物の検出実験 |

| 2010 | 寺部 充昭, 五味 勉, 岡本 博之, 島田 秀樹, 宮地 利明, 越田 吉郎 |

第26巻2号39-45頁 | 干渉性散乱CTの基礎的なコントラスト特性の評価 |

| 2009 | 市川 勝弘, 原孝則, 丹羽伸次, 山口功, 大橋一也 |

第25巻2号29-34頁 | CT画像におけるノイズパワースペクトル算出方法の比較評価 |

| 2008 | 小倉敏裕,五十嵐均, 下村洋之助,平野邦弘, 白石明久,根岸徹, 長島宏幸,立川智弘, 西村宜子,河野敦 |

第24巻2号72-78頁 | X線CT画像を用いた前立腺癌症例の腹腔内脂肪評価 |

| 2007 | 中川俊明,林 佳典, 畑中裕司,青山 陽, 水草 豊,藤田明宏, 加古川正勝,原 武史, 藤田広志,山本哲也 |

第23巻2号85-90頁 | 1枚の2次元眼底画像を用いた3次元眼底画像の構築 |

| 2006 | 李 鎔範,蔡 篤儀 |

第21巻1号122-130頁 | 微小石灰化像良悪性鑑別のための人工ニューラルネットワーク法とファジィ推論法のROC比較評価 |

| 2005 | 小倉敏裕,浅野和也, 金田伸也,清水宏史, 長田千晴,猪狩功遺 |

第21巻1号152-158項 | カーブドスラブMin IP法による膵管,胆道イメージング |

| 2004 | 田中理恵,真田 茂, 鈴木正行,小林 健, 松井武司,井上仁司, 中野善久 |

第20巻1号13~19頁 | 胸部動画像を対象とした呼吸性動態の定量化 |

| 2003 | 妹尾淳史,伊藤彰義 | 第19巻1号10~17頁 | 動画像認識を応用した心電図同期SPECTの左室壁運動解析 |

| 2002 | 犬井正男 |

第18巻2号70~74頁 |

X線スクリーン・フィルム系の単一照射センシトメトリ |

| 片渕哲朗,浅居喜代冶, 藤田広志 |

第18巻1号19~30頁 31~38頁 |

①ファジィ推論における非ファジィ化の検討―新しい非ファジィ化法の提案―および ②ファジィ推論における非ファジィ化の検討 ―密度モーメント法を用いた医療支援診断への応用― |

|

| 2001 | 臼井幸也,蔡 篤儀, 小島克之,山田 功 |

第17巻2号72~79頁 | 強化学習法に基づく医用画像のセグメンテーションおよび関心領域の抽出 |

| 2000 | 塚本和也,中森伸行, 角尾卓紀,吉田靖夫, 遠藤真広,日下部正弘 |

第16巻1号20~28頁 |

コーンビームCT画像への散乱線の影響と画質改善 |

| 1999 | 五藤三樹,遠藤登喜子, 藤田広志 |

第15巻1号27~35頁 | マンモグラム上の腫瘤陰影の良・悪性鑑別について |

| 武藤晃一,安野泰史, 山口弘次郎,近藤 武, 古賀佑彦,高山 聡, 久米祐一郎,津田元久 |

第15巻2号107~116頁 | ヘリカルCTを用いた大動脈壁石灰化定量評価法の開発 | |

| 1998 | 山田英彦,奥村泰彦, 大坊元二,丹羽克味 |

第14巻1号96~103頁 | 増感紙の直接LSF測定 |

| 1997 | 山田正良,福澤理行, 池田博昭,狐塚善樹, 桜井 隆,児玉壮一 |

第13巻1号27~35頁 | 新生児頭部超音波エコー動画像の評価 |

| 1996 | 福島重廣,西田知広, 大庭 健 |

第12巻1号35~43頁 | 最小値投影にもとづくサブトラクションを用いたシネX線画像からの 下顎頭運動軌跡の追跡 |

| 1995 | 山野 要,中森伸行, 山田正良,金森仁志 |

第11巻1号13~21頁 | 電子のエネルギー分布を考慮した制動放射X線スペクトルの計算 ―経験式およびエネルギー分布を考慮した方法で計算した結果と Fewellらの実験結果との比較― |

| 1994 | 芦田 修,藤田広志, 石田隆行,山下一也, 滝川 厚,松原友子 |

第10巻3号111~118頁 | ニューラルネットワークによる骨粗鬆症診断のためのX線骨梁像の解析 |

| 1993 | 深川浩志,鈴木洋一, 山口高弘,長谷川 伸, 兵藤一行,安藤正海, 杉下靖朗,垣花昌明, 大塚定徳,武田 徹, 秋貞雅祥,西村克之, 豊福不可依,竹中栄一 |

第9巻2号83~90頁 | KエッジサブトラクションX線テレビシステム |

| 1992 | 小島克之,蔡 篤儀, 田中嘉津夫,内田 勝 |

第8巻2号35~42頁 | シミュレーションによるコルトマン補正に関する考察 |

| 1991 | 青木雄二,三浦典夫 | 第7巻1号17~23頁 | ウィナースペクトル測定におけるスリット長の増感紙構成からの検討 |

| 1990 | Hiroshi Isobe, Eiichi Sato, Satoshi Kawasaki, Yoshiharu Tamakawa, and Toru Yanagisawa |

第6巻1号19~24頁 | A Triple-Flash X-ray Generator Having Variable Spectra |

| 1989 | 藤田広志,上田克彦, 藤川津義,大塚昭義 |

第5巻1号1~10頁 | 輝尽性蛍光体を用いたディジタルラジオグラフィの解像特性 Ⅱ ディジタル特性曲線とプリサンプリングMTFの測定 |

| 1988 | 樋口清伯,辻 隆平 | 第4巻3号101~107頁 | 算術符号化による画像データの圧縮 |

| 1987 | 田中嘉津夫,佐々木貴朗 | 第3巻3号173~181頁 | X線フィルム粒状とランダムドットモデル |

| 1986 | 松本政雄,中森伸行, 金森仁志 |

第2巻1号18~26頁 | 散乱線を含めたX線スペクトル測定法 |

投稿者 lee : 2005年06月18日 13:23

金森奨励賞

| 受賞年 | 受賞者 | 巻,号,頁 |

論文名 |

| 2015 | 立永 謹 | 第31巻 3号47-53頁 | 頭部MR画像における経時差分法の開発 |

| 2014 | 竹上 和希, 林 裕晃, 紀本 夏実, 前畑 伊採, 野々宮 泉, 福田 郁磨, 小西 有貴 |

第30巻 3号53-56頁 | 動的マルチスリットを用いたコンピューティッドラジオグラフィシステムの特性曲線の取得 |

| 2013 | 大野 智之, 寺本 篤司, 鈴木 昇一, 小原 健, 津坂 昌利, 藤田 広志 |

第29巻 2号39-42頁 | 高分解能乳房専用CTに関する初期的検討 : 実験用装置の開発と評価 |

| 2012 | 高長 雅子, 林 則夫, 濱口 隆史, 大野 直樹 |

第28巻4号92-96頁 | 3T-乳腺MRIにおけるDixon法を用いた脂肪抑制法の検討 |

| 2011 | 武村哲浩,三井 渉, 奥村悠祐 |

第27巻 1号1-5頁 | 肝動脈でのroadmap機能における横隔膜位置を用いた呼吸性移動の補正手法の信頼性評価 |

| 2010 | 國枝 琢也 | 第26巻3号59-63頁 | 脳MR画像におけるラクナ梗塞と血管周囲腔拡大の鑑別法 |

| 2009 | 小西達郎 | 第25巻4号90-95頁 | 被写体物質の違いに起因するX線CT画像コントラストの管電圧依存性の変化 |

| 2008 | 小椋 潤,内山良一, 山内将史 |

第24巻2号84-89頁 | ベクトル集中度フィルタを用いたMRA画像における脳動脈瘤の検出法 |

| 2007 | 近藤雅敏,篠原範充, 原 武史,中川俊明, 周 向栄 |

第22巻2号141-152頁 | 濃度勾配ベクトル解析を用いた模擬石灰化像の自動画質評価法 |

| 2006 | 石川雅浩,内田日高, 玉木 徹,五十嵐正人 |

第22巻3号210-219頁 | CTAPからの様々な血管特徴抽出のための一手法 |

| 2005 | 李 鎔範 | 第21巻1号122-130頁 | 微小石灰化像良悪性鑑別のための人工ニューラルネットワーク法とファジィ推論法のROC比較評価 |

| 2004 | 周 向栄,原 武史 | 第20巻1号44-47頁 | マルチスライス体幹部CT画像からの人体組織・臓器領域の自動認識に関する初期的検討 |

| 2002 | 李 鎔範,中川俊明, 原 武史 |

第18巻3号135-143頁 |

高次局所自己相関特徴を用いた胸部X線CT画像上の腫瘤陰影の自動検出 |

| 2001 | 山崎隆治,隅田伊織 | 第17巻2号88-96頁 | CT装置の一次X線スペクトルの解析 | 宮島悟史,森見左近 | 第16巻2号79-89頁 | CdZnTe半導体検出器を用いて測定した診断領域X線スペクトルの補正 |

| 2000 | 福澤理行 | 第16巻2号59-69頁 | 新生児脳室内出血における超音波エコー動脈拍動の分布 |

| 1999 | 福岡大輔,原 武史 | 第14巻3号148-154頁 | 乳房超音波断層像における腫瘤像の自動検出法の開発 |

| 1998 | 浅井義行,尾崎吉明, 窪田英明 |

第14巻2号83-95頁 | 心理物理的解析を用いたX線写真粒状の評価 |

投稿者 lee : 2005年06月18日 13:11

表彰規定

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

投稿者 lee : 2005年06月18日 13:06

会則

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

投稿者 lee : 2005年06月18日 13:02

名誉会員

|

<名誉会員>

|

||||

|

投稿者 lee : 2005年06月18日 12:48

「研究のために」 内田 勝(名誉会長)

(日本放射線技術学会雑誌 第53巻 第10号 1997年10月 (p.1607-p.1612) から転写)

|

||

|

まえがき 最近,「研究の進め方と論文のまとめ方」と題して本学会九州支部総会において2年にわたり講演を行った.その記録を基に,これらをまとめてみてはとの小寺編集委員長・藤田画像分科会長の勧めがあり,わずかでもお役にたてばと筆を取った次第である.そこで上記内容に

2,3を加え,「研究のために」と改題して更新したものである. 1.研究に取り組む姿勢 1-1 最優先 2.研究の進め方 2-1 好きこそものの上手なれ 3.論文のまとめ方 3-1 起承転結 4.その他 4-1 口頭発表 あとがき いままでに書きもらしたことを2,3補って「あとがき」に代えたい. |

||

投稿者 lee : 2005年06月18日 11:25

「ディジタル画像情報時代 -画質とCADを中心に-」 藤田広志(岐阜大学大学院)

(日本放射線技術学会東海支部会誌 Vol.9,No.2, 1997. 1 から転写)

|

||

|

1.はじめに 2.画像のディジタル化と画質 図1 DRシステムの主な構成要素とディジタル化の過程 標本化に対しては標本化定理が存在し,これはどのようなサンプリング間隔(ここでは,簡単に“画素サイズ”と等価とする)でディジタル化するのかの目安を与えてくれる.現在,実用化されているCRでは,最小で0.1mm(100ミクロン)の画素サイズである.胸部の間質性疾患の診断では,0.15mmや0.2mmの画素サイズでは診断ができないとの指摘がしばしばされてきたが,最近のCRでは,胸部撮影用にも0.1mmが可能となった.しかし,これでもまだ必ずしもすべての診断領域で,ディジタル画像の空間分解能が十分というわけではない.例えば,乳房X線撮影などでは0.05mmの画素サイズのシステムが開発されようとしている.なお,ディジタル画像が表現できる最大の情報を空間周波数で表したのがナイキスト周波数であり,これはサンプリング間隔の2倍の逆数で計算される.例えば,0.1mmの画素サイズでは,そのナイキスト周波数は

5 cycles/mm となり,これよりも高い周波数成分の情報はすべて失われてしまう. 図2 ディジタル化(標本化の相違)による情報の損失とエリアシングの発生 二つの極端なマトリックス数(画像の縦と横に並んだ画素の数)と画質について,図3に示す.8×8のような極端な例では,胸部の画像であることさえ判定が困難になる! 図3 マトリックス数(空間分解能)と画質 なお,以上は空間軸方向の標本化であるが,DSAなどのようにいわゆる動画像では,時間軸方向(時間分解能)の標本化を考慮する必要がある.これは,1秒間あたりに何コマの画像を収集するのかで,評価される. 図4 量子化レベル数(濃度分解能)と画質 なお,ディジタル化に伴う画質について簡単に上記に説明したが,従来のアナログ(増感紙-フィルム)系と同様に,ディジタル系においても「コントラスト」,「鮮鋭度(解像特性)」,「粒状性(ノイズ特性)」は画質の重要な3要素である.ただ,ディジタル系はシステム構造が少し複雑になり,これらの要素をより注意深く検討しなければならない.

図5 CRのディジタル特性曲線の例(文献3) 特性曲線の測定法は,従来の距離法(逆2乗法)でも測定できるが,ディジタル系に固有な点として,測定が簡便な「タイムスケール法」が用いられることがあげられる.これに対し,増感紙-フィルム系では,フィルムの相反則不軌の現象のためタイムスケール法は使用できなかった.なお,タイムスケール法の使用にあたっては,X線発生装置のタイマーと線量との関係をあらかじめ測定し,非線形性があれば補正する必要がある(文献4).

図6 CRの画像形成過程と画質への要因(文献5) イメージングプレート自身の解像特性は,増感紙の場合と同様に,蛍光体層におけるX線の散乱による広がりが原因である.読取機の解像特性では,レーザビームのもっているある大きさ(サンプリングアパーチャ)自身によるボケと,そのレーザビームのイメージングプレート内の蛍光体層における散乱による広がりが主な原因である(図7).この点は,従来のアナログ系と大きく異なる点である.電気系では,回路自身の特性や,エリアシングを除去するフィルタ(アンチエリアシング・フィルタ)などが,解像特性に影響する. 図7 レーザビームの広がりによるCR解像特性の劣化 基本的に,ディジタル系では位置不変性が成り立たないので,MTFの理論を厳密には適応できない.例えば,図8に示すように,従来の手法でディジタル系のMTFを測定すると,エリアシングのためにナイキスト周波数を境にそれ以上の周波数領域でMTFが向上したり,それ以下の周波数でもある幅をもったMTFが得られる.これは,決して解像特性が良くなったことを意味しているわけではないので,注意が必要である.そのため,ディジタル系では,アナログ成分のMTFとサンプリングアパーチャのMTFの積で構成される「プリサンプリングMTF」で評価するのが,最も信頼性が高い解像特性の評価法であることがわかっている. 図8 ディジタルMTFの例(文献3) 図9には,CRの高解像度のイメージングプレート(HRタイプ)のプリサンプリングMTFと,乳房撮影用の片面増感紙-フィルム系のMTFを示す.両者には大きな差が見られる.この差を補う一つの方法として,拡大撮影が考えられ,単純計算して求めると2.5倍の拡大撮影の導入によって,両者の特性はほぼ一致する. 図9 マンモグラムにおけるMTFと拡大撮影(文献3) なお,画像処理,特にCRで用いられる周波数処理(アンシャープマスク処理)によってこのような解像特性は強調される.

図10 新しいDRの構造(文献6) DR画像に関しては,上記の他に,画像圧縮の問題やCRT診断などがあげられる.0.1mmでサンプリングされた胸部X線画像は,1枚で約40MBにもなり,フロッピーディスクが約40枚分になる.現時点では,画質の劣化のまったくない圧縮である「可逆圧縮」しか容認されていないが,圧縮率はせいぜい1/3までである.今後,画質の劣化を伴うが圧縮率が大きい「非可逆圧縮」の採用が期待される.しかし,その導入には慎重な対応が望まれる.同じ圧縮率でも,圧縮の手法によって画質の劣化度が大きく異なる.最近話題のウェーブレット解析を適応した新しい圧縮方式なども期待されている.CRT診断については,表示輝度,表示の解像度(マトリックス数),表示スピードなどの問題がある.しかし,早晩,遠隔診断や集団検診など,今後限定された使用から始まりそうである.これらについては,現在厚生省が検討中のようであるが,十分な調査や研究が望まれる.

図11 岐阜大学マンモグラムCADシステムの構成図 図12 マンモグラムCADシステムの処理の流れ CAD研究が進んでいる診断領域は乳がん診断領域に限らず,肺がん(単純X写真,ヘリカルCT)や胃がんなど,さまざまな領域に広がっており,またX線に限らず超音波,MRI,RIなどいろいろある.今後の発展が楽しみな研究領域の一つである.

|

||

文 献

藤田広志(編著):ディジタルラジオグラフィの画像評価 ,放射線医療技術学叢書 (7),日本放射線技術学会出版委員会発行,京都 (1994). 藤田広志(分担):画像工学(医用放射線科学講座第13巻),医歯薬出版,東京,印刷中 (1997). H.Fujita, J. Morishita, K.Ueda, et al.: Resolution Properties of a Computed Radiographic System, Proc. of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Medical Imaging III: Image Formation, Vol.1090, 263-275 (1989). 杜下淳次,藤田広志,坂本 清,他:コンピューテッドラジオグラフィの特性曲線の測定(II),医用画像情報学会雑誌,6 (1), 25-33 (1989). E. Ogawa, S. Arakawa, M. Ishida, H. Kato : Quantitative Analysis of Imaging Performance for Computed Radiography Systems, Proc. of SPIE, Vol. 2432, 421-431 (1995). D. L. Lee, L. K. Cheung and L. S. Jeromin : A New Digital Detector for Projection Radiography, Proc. of SPIE, Vol. 2432, 237-249 (1995). 日本医用画像工学会(監修):医用画像工学ハンドブック,篠原出版,東京 (1994) p.151 - p. 153 . 藤田広志,遠藤登喜子,原 武史,他:乳房X線写真におけるコンピュータ診断支援システムの開発,映像情報 (Medical),26 (6),357-365 (1996). 藤田広志:マンモグラフィのコンピュータ診断支援装置の原理,日本乳癌検診学会誌,5 (2),135-147 (1996). 連絡先 |

||

投稿者 lee : 2005年06月18日 11:24

「胸部単純X線写真における コンピュータ支援診断 (Computer-Aided Diagnosis: CAD)」 桂川茂彦(日本文理大学)

(放射線医学物理 から転写)

|

||||||||||||||||||||

|

1. コンピュータ支援診断 (CAD) とは 2. ハードウエアシステム構成

Fig. 1 Schemetic diagram of CAD hardware system. 画像処理および解析のためには高速のコンピュータが必要となる.主メモリーは少なくとも64MB、磁気ディスクの容量は3GB以上が望ましい.通常ワークステーション(例えばSun Microsystems社Sparc 10など)を使うことが多いが、最近ではパソコンの高性能化、低価格化によって比較的容易にコンピュータ環境が整えられるようになってきた.また、CADの出力結果の表示には複数台のCRTモニターと記録のためのレーザープリンターのあることが望ましい. 3. 結節状陰影の検出

Fig. 2 Overall scheme of lung nodule detection 差分法では、1枚の胸部写真からマッチドフィルターにより結節状陰影のコントラストを増強した画像と、平滑化フィルターによりコントラストを減弱した画像を作り2つの画像間の差分をとる.マッチドフィルターは直径9mmの結節状陰影のコントラスト対雑音比が最大となるように設計されている.このような信号の増強、平滑および差分を組み合わせた周波数空間でのフィルターをFig. 3に示す.差分像では肋骨などの胸部正常構造のコントラストはかなり低下するが、逆に、結節状陰影のコントラストは原画像よりも強調されることになる.このことが可能なのは、像処理によって選択的に信号の増強と減弱という相反する作用が行われる一方、これらの処理画像に含まれる低周波のバックグランド構造がほぼ同等に保たれているからである.

Fig. 3 The difference-image filter in the spatial frequency domain. 差分像に対する結節状陰影の特徴抽出は、しきい値処理と陰影の幾何学的形状計測が基本となる.まず、Fig. 4に示すように差分像に対して多数回のしきい値処理を行う.ここで、しきい値は差分画像のピクセル値のヒストグラムの面積比率で表現している.すなわち、Fig. 4 (a)は差分像ヒストグラムの上位3%に含まれるピクセル値による像を示している. Fig. 4では矢印をつけた2個が真の結節状陰影であるが、それ以外にも胸郭、肺血管などの陰影がしきい値処理によって描出されている.これらの陰影から結節状候補陰影を絞り込むために、陰影の有効直径、円形度および不整度の変化を調べる.各種の形状パラメータはFig. 5に定義されており、たとえば、円形度は陰影の面積と等しい円(その直径を有効直径という)の中心を、陰影の中心に置いたときの、陰影と円の重なった面積の比率によって定義される.Fig. 6およびFig. 7に結節状陰影および血管影に対する各しきい値の有効直径と円形度の変化をそれぞれ示す.結節状陰影はしきい値の増大とともに有効直径は緩やかに変化し、また、比較的高い円形度を保持しているのに対し、血管影はしきい値16%(遷移点)で急激な有効直径の増加と円形度の低下が見られる.このように陰影の幾何学的形状をモニターすることで結節状候補陰影を絞り込むことができる.実際には、このようなモニターを差分画像のみならず原画像に対しても行っており、最終的に、多数の真の結節状陰影でトレーニングされたニューラルネットワークを使って候補陰影をさらに絞り込んでいる.

Fig. 4 Illustration of the multiple-level thresholding for a difference image. Circles and arrows indicate candidates and true nodules, respectively. All candidates of non-nodules in this case were removed by the rule-based method and the neural networks.

Fig. 5 The definition of effective diameter, circularity and irregularity for an island.

Fig. 6 Dependence of the effective diameter on the threshold levelfor a nodule and a non-nodule

Fig. 7 Dependence of the circularity on the threshold levelfor a nodule and a non-nodule. 自動検出された結節状陰影は、CRTモニター上の胸部像に重ねて表示される.この手法を100例の正常胸部写真、および、CTで確認された直径5ー30mmの結節状陰影100例、合計200例の胸部写真に適用した結果は、有病正診率が約75%、無病誤診率は約1.0(個/画像)であった. 4. 間質性肺疾患の検出

Fig. 8 Overall scheme of lung texture analysis for detection and characterizatiomn of interstitial disease. まず、解析の対象となる1辺 約6 mmの正方形関心領域 (region of interest, ROI) を、両肺野の外側に出来るだけ数多く設定する.しかし、肋骨の鋭いエッジを含んだROIは、肋間や肋骨と重なるROIとは明らかに異なるtextureを有するので、濃度勾配のヒストグラムの均一性を分析することにより除外する.すなわち、肋骨エッジを含むROIの濃度勾配ヒストグラムは、肋骨の走行方向に偏るために均一性が低下するが、肋骨エッジを含まないROIの濃度勾配ヒストグラムの均一性は高くなる.次に、残された約300個のROIに対してバックグランド補正を行う.一般に、肺野の濃度変化は肺、胸壁の構造による大まかな濃度変化(バックグランド)、および間質性浸潤影に関係のある微細なテクスチャーに原因する濃度変化から成り立っている.したがって、間質性肺疾患を感度良く検出するためには、肺野全体の濃度変化から微細変動成分だけを抽出するバックグランド補正が必要となる.バックグランド補正は、大まかな濃度変化を最小二乗法を使って2次元面関数近似で得られるバックグランドを、全体の濃度変化から差し引くことで行う.さらに、バックグランド補正されたROIの2次元フーリエ変換から求まるパワースペクトルを眼のレスポンス関数41)、V(u, v)、を用いてフィルタリングする. 眼のレスポンス関数は次式で求められ、胸部写真に含まれる高周波の放射線モトルと、低周波の残留バックグランド成分を抑制するバンドパスフィルターである.

ここで、u0とv0は観察距離Dを25cmとしたとき、V(u, v)が最大となる空間周波数である.Fig. 9に1.5 cycles/mmで最大となるような眼のレスポンス関数を示す.また、正常肺と間質性肺疾患を持つ異常肺から選択したROIに対するフィルター後のパワースペクトルをFig. 10に示した.

Fig. 9 Visual system response of the human observer

Fig. 10 Filtered power spectra of normal lung (left side) and abnormal lung (right side) 最後に、フィルタリングされたパワースペクトルから、テクスチャー尺度としてrms変動値 (root mean square variation) 、R、および1次モーメント、M、が決定される.RとMはそれぞれ次式で表わされ、肺野テクスチャーの濃度変動の大きさと粗さ(または細かさ)を表現する量である.

ここで,T(u, v)は肺野テクスチャーのフーリエ変換である. 5. 心臓および肺野の形状計測

ここで r(θ) は極座標で角度θのときの中心から心陰影境界までの距離を示し、r0, r1,

α およびφはパラメータである. このような心臓境界の自動検出を46例の胸部写真に対して行い、その結果を放射線科医が主観的に評価したところ、ほとんどすべてが良好であるという結果が得られている.

Fig. 11 Size parameters for the heart and lungs

*number of false positives | ||||||||||||||||||||

|

投稿者 lee : 2005年06月18日 11:09

「歯科領域のX線撮影」 丹羽克味(明海大学歯学部)

|

|

|

I はじめに II X線撮影法 III フィルム記録系 IV 現像処理 V 口内法X線撮影系のMTF VI 回転パノラマX線撮影系のMTF VII あとがき I はじめに

II―1―1 X線撮影法 1)2等分法撮影

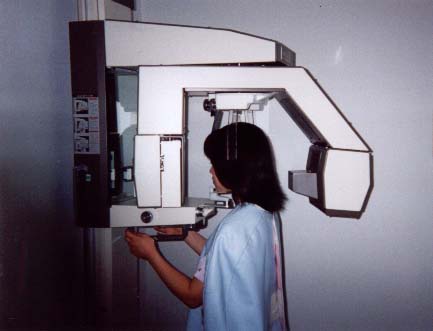

2)平行法撮影 II―1―2 X線発生装置 II―2 回転パノラマX線撮影

II―2―1 X線撮影原理

この断層撮影法は従来の多軌道断層撮影のように平面の断層像を得るものではないため,これと区別して曲面断層撮影法とよばれる.曲面断層撮影法の原理は1939年Heckmannによって提唱され,1961年Paateroによって実用化された.今日臨床で使用されている装置は曲面断層の断層円孤を3つ組み合わせ,それぞれの移行部をスムーズに移動するようにし,歯列に断層面を合わせた3軸変換方式である.図5にその様相を示す.本法は縦長のスリット状X線束を用いる.X線管球側の1次スリットは1~2mm×4~5cmで,フィルム面での2次スリットは7~10mm×15cmである.パノラマ撮影では横方向の画像のみが断層像を呈し,縦方向は断層像ではない,したがって振子型の平面断層像と似た像となる.断層厚さを左右する因子は,スリット幅と回転半径にある.スリット幅を広げるほど,また回転半径を小さくするほど断層厚は薄くなる.

II―2―2 X線発生装置

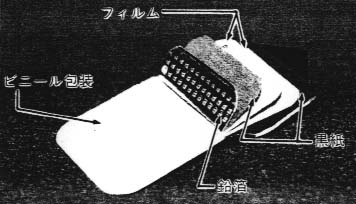

III―1―2 フィルムの包装

III―1―3 フィルムの種類とサイズ III―1―4 フィルムの感度

III―2 回転パノラマX線撮影用増感紙フィルム記録系

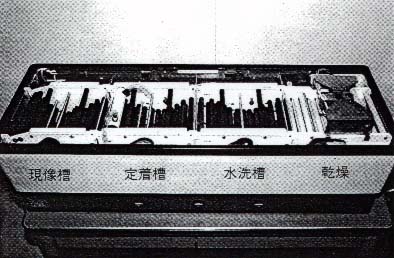

IV 現像処理 IV―1 歯科用自動現像機

IV―2 インスタント現像

V 口内法X線撮影系のMTF

V―2 歯科用ノンスクリーンフィルムのMTF

V―3 斜入撮影の影響

VI 回転パノラマX線撮影系のMTF

VI―2 回転パノラマX線撮影装置の回転軸ブレのMTF

VII あとがき |

|

投稿者 lee : 2005年06月18日 11:05

「権威ある専門学会」 小寺吉衞

(医用画像情報学会雑誌Vol.19 No.3 September 2002より抜粋)

|

投稿者 lee : 2005年06月18日 10:28

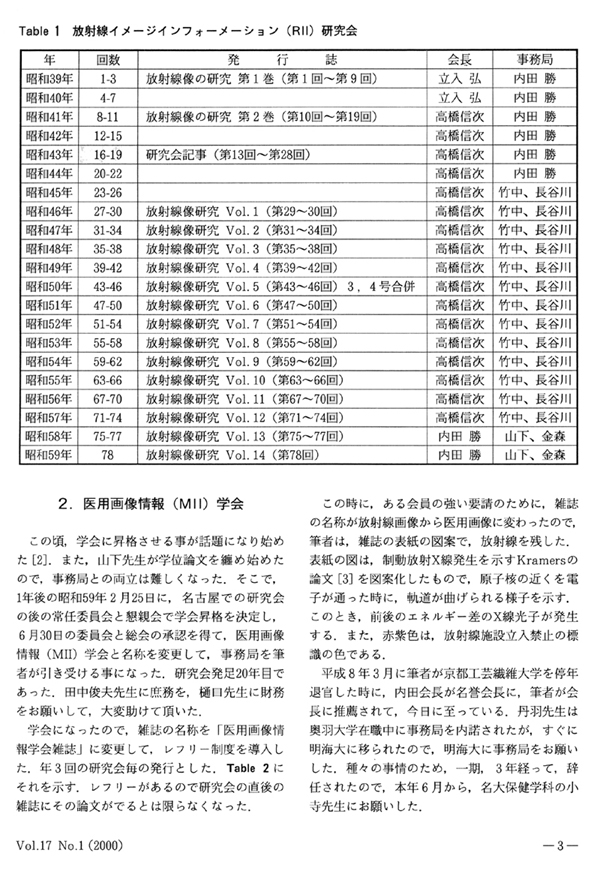

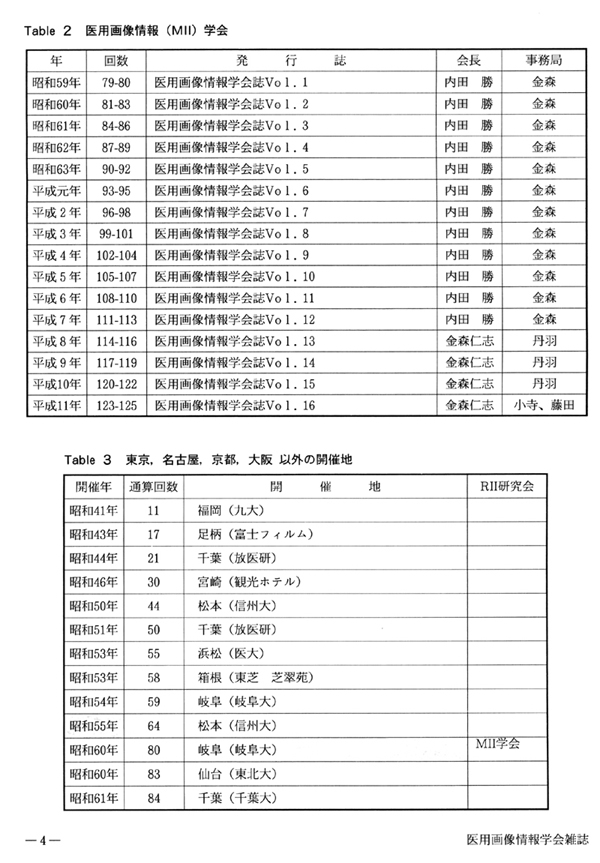

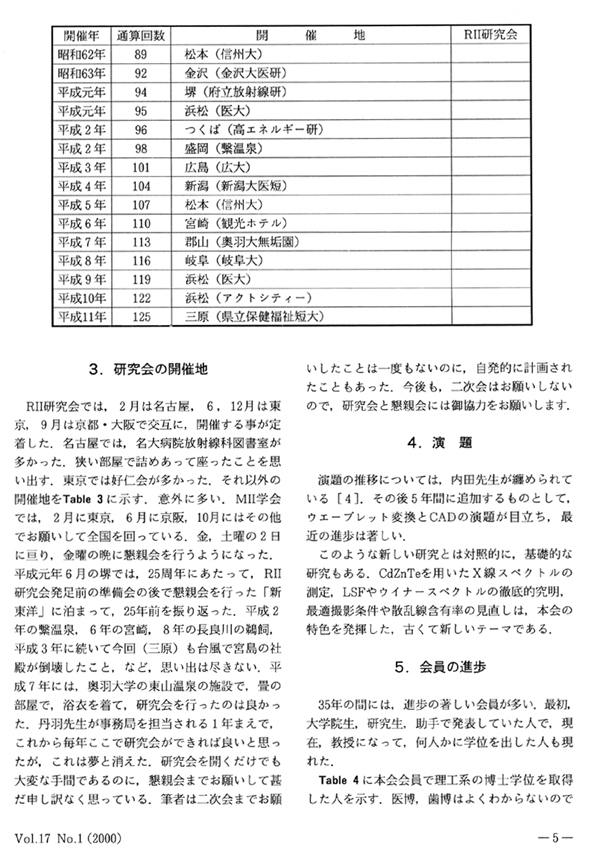

「医用画像情報学会35年のあゆみ」 金森仁志

(医用画像情報学会雑誌Vol.17 No.1 January 2000より抜粋)

|

投稿者 lee : 2005年06月18日 10:27

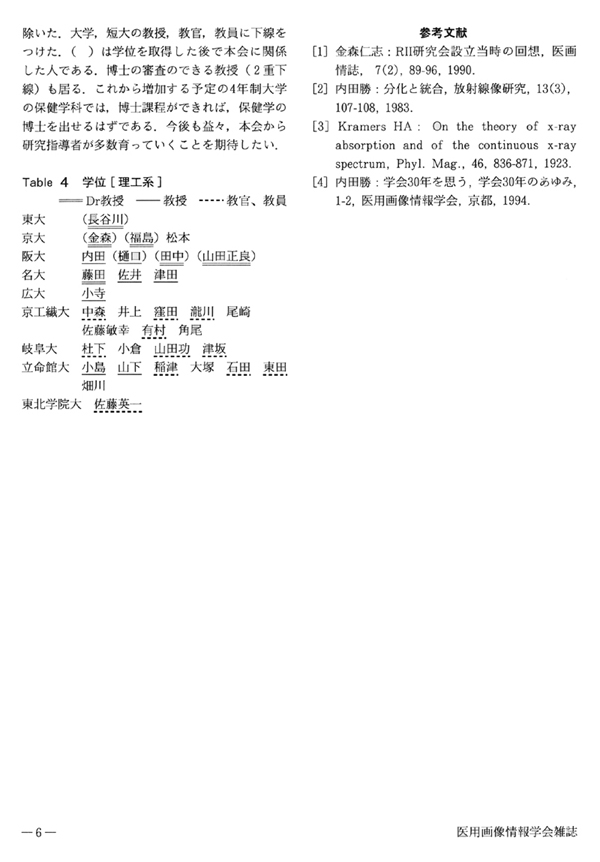

「特色ある学会に」 金森仁志

(医用画像情報学会雑誌Vol.14 No.1 1997より抜粋)

|

投稿者 lee : 2005年06月18日 10:00

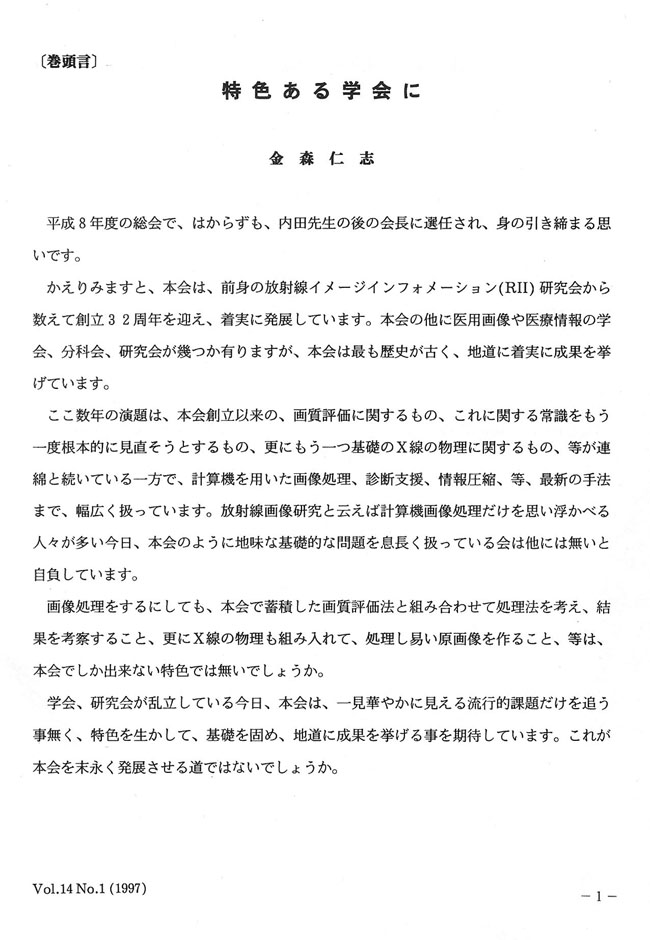

「学会30年を思う」 内田 勝

(医用画像情報学会雑誌Vol.12 No.1 January 1995より抜粋)

|

||||

|

学会創立30周年記念が本年10月宮崎の地で行われた。その時の筆者の演題が”学会30年を思う”である。その概要は別刷り”学会30年のあゆみ”にまとめてあるが、ここにはこれを核として30年の歴史を追ってみたい。会員諸氏には”学会30年のあゆみ”の中の演題目録を参考にしながら読んで戴きたい。文中、氏名は敬称略、順不同。 研究会記事 編集後記 第16回 昭和43年2月24日 第17回 昭和43年7月20日 第18回 昭和43年9月28日 第19回 昭和43年12月14日 第20回 昭和44年2月15日 放射線像研究編集後記 放射線像研究 本学会誌 (編集後記) 本学会誌 昭和39年3月21日に、大阪大学医学部付属病院の小じんまりした会議室で31人の人々が集まって、ささやかな研究集会が催されました。工学、理学、医学、放射線技術などの、年齢や階層を問わない異なった領域からの人達でした。こうした会合のはじめにはいつもみられるように、研究の意気に燃えるもの、”イメージ・インフォーメーション”というその当時としては耳に新しかった言葉に戸惑う人、あるいは新進の研究者の中に入って学識の若返りを願う年配者らが、意欲と好奇心をもって基礎的な真理の探求を志しました。その日の報告は、”X線撮影系の光学的考察”・”レンズを含んだ像伝達系の一評価法”・”最大情報量撮影”・”γ線スペクトルの超分解”などでありました。画像情報ではあっても、その中心が臨床医学のX線写真におかれていたのがわかります。 本学会誌 高橋先生が亡くなった。いまこのように追悼のことばを書いていると、在りし日の先生のことがつぎつぎと思い出されて来る。それも浜松医大副学長、愛知がんセンター総長として功成り名遂げられた時代でなく、一教授でRII研究会の会長をしておられた若き時代のことである。私は一度先生からコッピドク叱られたことがある。RIIの常任委員会を招集して置きながら、その本人が大遅刻をしたときのことである。重々私が悪いので一言の弁解の言葉もない。会長である先生は他の人々の気持をおさめるために、ひどく面責されたのである。なかなかできることではない。いまだにこの教訓は身にしみて肝に銘じている。 本学会誌 総務理事から今年は創立25周年ですと聞かされ、ありふれた表現ですが、正に感無量といったところでした。同じことを立入先生に申し上げたら”よく続きましたね”と感慨無量のご様子でした。筆者も全く同じ心境でよく続いたものだと思います。今でも決して楽な運営だとは思われませんが、今まで何度も何度もピンチを切り抜け現在に至っているのは、正に会員諸氏のご理解とご援助の賜物であります。紙上を借りて厚く感謝申し上げます。 (編集後記) |

||||

投稿者 lee : 2005年06月18日 09:47

「RII研究会設立当時の回想」 金森仁志

「RII研究会設立当時の回想」 金森仁志

(医用画像情報学会雑誌Vol.7 No.2 May 1990より抜粋)

投稿者 lee : 2005年06月18日 09:36

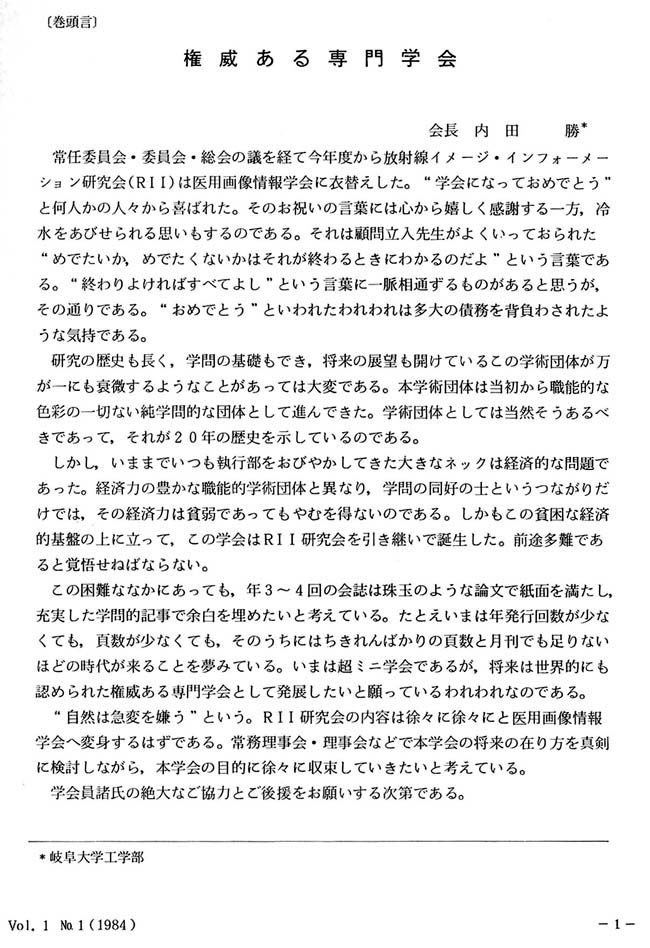

「権威ある専門学会」 内田 勝

(医用画像情報学会雑誌Vol.1 No.1 1984より抜粋)

|

投稿者 lee : 2005年06月15日 09:12